“Não há angústia nem fantasia por trás da felicidade, é esta que não toleramos mais. Michel Foucault

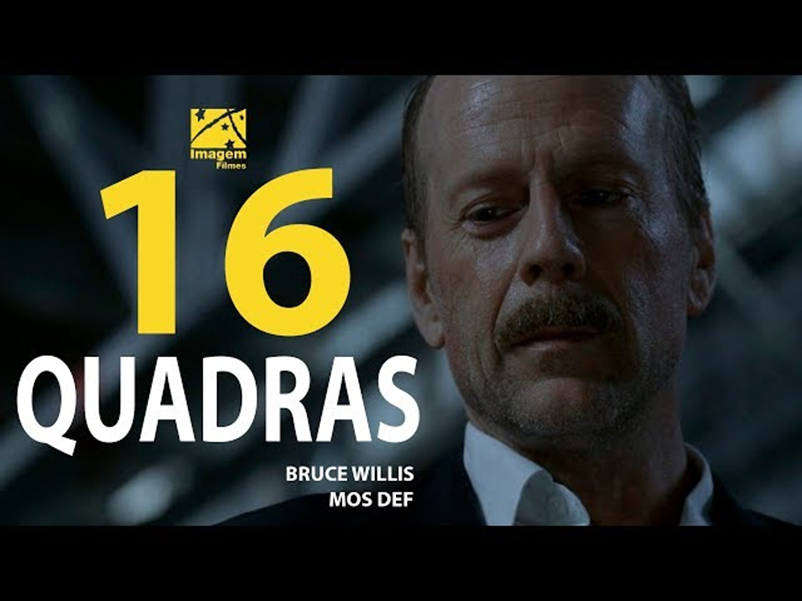

São oito horas e dois minutos da manhã em Nova York, e tudo o que o policial Jack Mosley (Bruce Willis) quer é ir para casa e tomar um drink (cf. Jung, 1991). O que o “criminoso” Eddie Bunker (Mos Def) quer é depor no tribunal às 10 horas, ganhar sua liberdade e abrir uma padaria. Jack é designado para “escoltá-lo pelas 16 quadras até o tribunal”. Está tudo aí. O trajeto sociologicamente em termos de “tempo social”, não deveria levar mais de 15 minutos, mas Eddie “vai depor contra policiais, parceiros de Jack, e estes querem a sua morte”. Escrito por Richard Wenk, reconhecido pela série de filmes The Equalizer (2014; 2018; 2021; 2023), o enigmático roteiro gira em torno do decadente policial Jack Mosley, que recebe uma aborrecida tarefa de transportar um prisioneiro até o tribunal, onde este deverá prestar um crucial depoimento. Sem ter como recusar a missão, Mosley se vê temporariamente preso ao falante Eddie Bunker (Mos Def), mas acredita ser por pouco tempo, já que o trajeto envolve apenas as 16 quadras. Correndo contra o tempo e dos policias corruptos em seu encalço, Jack e Eddie lutam para chegar ao tribunal. É superprodução de ação, 16 Quadras, que representa per se “uma história sobre a redenção de dois homens - como eles mudaram um ao outro durante uma batalha de 16 quadras e 118 minutos entre a vida e a morte”. Não queremos perder de vista que Wenk, é um extraordinário roteirista e diretor de cinema.

Em segundo lugar, ao tema que se revela historicamente fundamental: a alienação do trabalho (cf. Mészáros, 1981; 2004) está na raiz de todas as formas das alienações. Como compreender essa proposição? É claro, compreende-se o sentido verbal, por assim dizer; mas o que não fica evidente de imediato é o porquê. Marx encontrou nos economistas a ideia de que a origem de toda riqueza é o trabalho. Como por outro lado, ele caminhou da crítica da política à noção da sociedade civil, como descobriu, através dos economistas, que na sociedade civil o trabalho é a raiz de tudo, nota-se bem por qual caminho intelectual ele passou do Estado para a sociedade civil, depois da sociedade civil para o trabalho. Ele estudou o trabalho através dos economistas e assim chegou à ideia de que deve ser na atividade maior da sociedade civil, ou seja, no âmbito do processo e método de trabalho social, que está a origem das alienações. O trabalho característico da sociedade moderna, aos olhos de Marx, é o trabalho industrial. Não é o trabalho nos campos, o trabalho agrícola, não é também o trabalho artesanal, é o trabalho industrial. A queda na propriedade privada e na alienação foi o representante de um momento necessário do desenvolvimento histórico. Mas, pelo trabalho industrial, a alienação do trabalho de um homem para outro homem, mas uma espécie de alienação de todos os homens às forças abstratas e anônimas do mercado globalizado capitalista. Encontra-se nessa teoria materialista uma visão do movimento social se perdendo para se achar, se perdendo na propriedade privada para poder desenvolver as forças produtivas. Lembrava Marx que num debate parlamentar sobre os Bank-Actas de Sir Robert Peel de 1844 e 1845, Gladstone observava que “nem mesmo o amor levou tantas pessoas à loucura como o cismar sobre a essência do dinheiro”.

Ele falava de britânicos para britânicos. Os holandeses, ao contrário, que apesar da dúvida de Petty possuíam desde tempos imemoriais uma “malícia angelical” para a especulação com o dinheiro, nunca perderam sua malícia na especulação sobre o dinheiro. A principal dificuldade da análise sobe o dinheiro é vencida quando se compreende que o dinheiro tem a sua origem na própria mercadoria. Desse pressuposto, apenas resta conceber nitidamente as idades que lhe são próprias; o que é dificultado em certa medida pelo fato de que todas as relações burguesas aparecem transformadas em ouro ou prata, aparecendo como relações monetárias. E a forma dinheiro parece possuir, por conseguinte, um conteúdo infinitamente variado que lhe é estranho, mas o primeiro ato necessário desse processo consiste em que as mercadorias excluam uma mercadoria específica, digamos o ouro, como encarnação imediata do tempo de trabalho geral, ou seja, como equivalente geral. Porque todas as mercadorias medem seus valores de troca pelo ouro, na proporção em que determinada quantidade de ouro e determinada quantidade de mercadoria contêm a mesma quantidade de tempo de trabalho, o ouro se torna medida de valor, e só se torna equivalente geral (ou dinheiro), através dessa determinação como medida de valores, medida que como tal mede seu próprio valor de imediato por todo o conjunto de equivalentes-mercadorias. Por outro lado, o valor de troca das mercadorias expressa-se em ouro e distingue assim: um momento qualitativo e outro quantitativo.

Primeiro,

o valor de troca da mercadoria existe como encarnação do mesmo tempo de

trabalho uniforme; em segundo, sua grandeza de valor se apresenta na

mesma proporção em que as mercadorias são igualadas ao ouro também igualadas

entre si. De um lado, aparece o caráter geral do tempo de trabalho contido

nelas; de outro, sua quantidade expressa em seu equivalente ouro. O valor de

troca das mercadorias assim expresso como equivalência geral e ao mesmo tempo

como grau dessa equivalência em relação a uma mercadoria produzida específica,

ou expresso ainda numa só equação ligando as mercadorias a uma mercadoria

específica é o preço. Portanto, o preço é a forma transformada sob a qual

aparece o valor de troca das mercadorias no interior do processo de circulação.

Através do mesmo processo pelo qual as mercadorias apresentam seus valores em

preços-ouro, apresentam também o outro como medida dos valores e, daí, como

dinheiro. O ouro só se torna medida dos valores porque é por ele que todas as

mercadorias avaliam seu valor de troca. Não é senão pura aparência do processo

de circulação a impressão de que o dinheiro faz as mercadorias comensuráveis,

pois a medida entre ouro e mercadoria é o tempo de trabalho, e o ouro só se

torna medida dos valores pelo fato de que as mercadorias se meçam com ele. Ao

contrário, não é senão a comensurabilidade das mercadorias como tempo de

trabalho objetivado que permite ao ouro transformar-se em dinheiro. Ao entrar

para o processo de troca, as mercadorias assumem a figura real de seus valores

de uso.

Somente

através da sua alienação é que se tornam efetivamente equivalente geral.

A determinação de seu preço é sua transformação puramente ideal em equivalente

geral, é uma equação com o ouro que ainda está por se realizar. Mas como as

mercadorias estão transformadas em ouro apenas idealmente, ou apenas em ouro

representado, seu ser dinheiro não está ainda efetivamente separado de seu ser

real, o ouro; por enquanto, está transformado apenas em dinheiro ideal, em

medida dos valores, e, de fato, com determinadas quantias de ouro funcionam por

enquanto apenas como nomes para determinadas quantias de tempo de trabalho. A determinidade

formal em que o ouro se cristaliza como dinheiro depende em cada caso, de

utilidade de uso social e do modo determinado em que as mercadorias apresentam,

umas às outras, seu próprio valor de troca. Nessa diferença entre valor de

troca e preço, observa-se o seguinte: o trabalho individual particular contido

na mercadoria precisa primeiro ser apresentado, pelo processo de alienação, em

seu contrário, em seu trabalho sem individualidade, abstratamente geral e,

somente dessa forma, em trabalho social, ou seja, em dinheiro. O mal dinheiro

põe-se de emboscada na invisível capa da medida de valor. O ouro é representa a

medida de valor como tempo de trabalho objetivado. Padrão de preços ele o é

como determinado peso de metal. Torna-se medida de valor ao relacionar-se como

valor de troca com as mercadorias enquanto valores de troca; uma

determinada quantia de ouro, como padrão de preços, serve a outras quantias de

ouro como unidade.

Richard Wenk nasceu em 1956 em Metuchen, Nova Jersey ele se formou na Metuchen High School em 1974, e na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York em 1979. Wenk trabalhou como Assistente do diretor John Huston no filme Annie, de 1982. Em 1984, ele foi recrutado pelo produtor da New World Pictures, Donald P. Borchers, para escrever e dirigir o filme de comédia Vamp (1986). Três jovens amigos decidem viver uma noite de aventura num clube de strip-tease. Entre uma bebida e outra, o trio fica fascinado com a subida no palco de uma stripper chamada Katrina (Grace Jones). O que eles não sabem é que Katrina é a líder de um bando de criaturas satânicas, que usa o clube noturno como chamariz para atrair suas vítimas. Ela escolhe um deles para passar durante uma noite de amor. Quando os outros dois descobrem onde estão, tentam resgatar o amigo antes que seja tarde demais. Ipso facto, Donald Borchers ficou impressionado com o filme de tese de Wenk na New York University, um curta-metragem musical de comédia sobre vampiros intitulado Drácula Morde a Big Apple. Em 1994, dirigiu a comédia Attack of the 5 Ft. 2 pol. Mulheres. O filme foi lançado na esteira daquela conjuntura que exploraram histórias com pessoas e outros seres que sofreram alterações de tamanho, tais como The Amazing Colossal Man e The Incredible Shrinking Man, mas apresentando dessa vez uma mulher como protagonista. Em 1998, ele escreveu e dirigiu o filme Just the Ticket. É estrelado por Andy García e Andie MacDowell. O filme é originalmente intitulado: A Piece of Cake.

O

designer gráfico é, convenientemente, um conhecedor e utilizador das

mais variadas técnicas e ferramentas de desenho, mas não só. Tem como principal

moeda de troca a habilidade para aliar a sua capacidade técnica à crítica e ao

repertório conceitual, sendo fornecedor de matéria-prima intelectual, baseada

numa cultura visual, social e psicológica. Não é apenas um mero executante, mas

sim um condutor criativo que tem em vista um objetivo comunicacional alcançado

quase sempre por meio de metodologias projetuais que o auxiliam a projetar. O

estudo do design gráfico esteve ligado a outras áreas do conhecimento técnico e

científico como a Psicologia, Teoria da Arte, Comunicação Social, Ciência da

Cognição, entre muitas outras específicas. No entanto o design gráfico possui

um conhecimento próprio que se desenvolveu através da sua história, mas tem se

tornado mais evidente nos últimos anos. Algo que pode ser percebido pela

criação de cursos de doutorado e mestrado, específicos sobre design, no Brasil

e no resto do mundo. No primeiro caso resulta o movimento artístico com início

por volta de 1930, tendo como precursor o pintor e escultor húngaro Victor

Vasarely.

As

obras da Op Art apresentam diferentes figuras geométricas, em preto e

branco ou coloridas, combinadas de tal modo que provocam no espectador

sensações de movimento, sobretudo, quando muda-se o ponto de observação.

Destacam-se como principais pintores deste movimento histórico e social Victor

Vasarely, Alexandre Calder, Josef Albers e Richard Anuszkiewicz. O movimento

perdurou por algumas décadas e logo foi superado pelo Pop Art, movimento

artístico que se desenvolveu na Inglaterra e Estados Unidos da América (EUA) no

final dos anos 1950, período marcado pelo reerguimento das grandes sociedades

industriais afetadas pelos efeitos da 2ª guerra mundial (1939-1945), representa

a distinção histórica do termo Pop Art do inglês Popular Art significa Arte

Popular, produzida pelos veículos de comunicação. Representava um retorno a arte figurativa.

Inspirada na chamada “cultura de massa” criticava os prazeres da sociedade

consumista que se formava no contexto pós-guerra. Os artistas recorriam à

ironia para elaborar a crítica do que estetizava o excesso de consumo, tais

como os provenientes da esfera publicitária, do cinema, dos quadrinhos e de

áreas afins. No cinema o fato social historicamente constituído na reprodução

das imagens de bem e do mal diferirem de um lugar a outro, e que há pouco que

se possa fazer quanto a isso, não tem sido segredo.

As

ideologias são determinadas pela época em dois sentidos. Primeiro, enquanto a

orientação conflituosa das várias formas de consciência social prática

permanecer a característica mais proeminente dessas formas de consciência, na

medida em que as sociedades forem divididas em classes. Em outras palavras, a

consciência social prática de tais sociedades não podem deixar de ser

ideológica – isto é, idêntica à ideologia – em virtude do caráter

insuperavelmente antagônico de suas estruturas sociais. Segundo, na medida em

que o caráter específico do conflito social fundamental, que deixa sua marca

indelével nas ideologias conflitantes em diferentes períodos históricos, surge

do caráter historicamente mutável – e não em curto prazo – das práticas

produtivas e distributivas da sociedade e da necessidade correspondente de se

questionar radicalmente a continuidade da imposição das relações

socioeconômicas e políticas que, anteriormente viáveis, tornam-se cada vez

menos eficazes no curso do desenvolvimento histórico. Dese modo, os limites de

tal questionamento são determinados pela época, colocando em primeiro plano as

novas formas de desafio ideológico em íntima ligação com o surgimento de meios

de satisfação das exigências fundamentais sociais. Sem se reconhecer a determinação

das ideologias como a consciência prática das sociedades de classe, a estrutura

interna permanece completamente ininteligível.

É

neste sentido que devemos diferenciar analiticamente três posições ideológicas

fundamentalmente distintas, com sérias consequências para os tipos de

conhecimento compatíveis com cada uma delas. A primeira apoia a ordem

estabelecida com uma atitude acrítica, adotando e exaltando a forma vigente do

sistema dominante – por mais que seja problemático e repleto de contradições –

como o horizonte absoluto da própria vida social. A segunda, exemplificada por

pensadores radicais como Rousseau, revela acertadamente as irracionalidades da

forma específica de uma anacrônica sociedade de classes que ela rejeita a

partir de um ponto de vista. Mas sua crítica é viciada pelas próprias

contradições de sua própria posição social – igualmente determinada pela

classe, ainda que seja historicamente evoluída. E a terceira, contrapondo-se às

duas posições sociais anteriores, questiona a viabilidade histórica da própria

sociedade de classe, propondo, como objetivo central de sua intervenção prática

consciente, a superação de todas as formas de antagonismo de classe. Apenas o

terceiro tipo de ideologia pode tentar superar as restrições associadas com o

conhecimento prático dentro do horizonte da consciência social dividida, sob as

condições da sociedade dividida em classes. A questão prática, permanece a

mesma. Mas sugere como “resolver pela luta” o conflito fundamental relativo ao

direito estrutural de controlar o “metabolismo social”. O quadro

categorial das discussões teóricas, de acordo com a história social e política

não pode ser determinado significativamente por meio de escolhas arbitrárias.

Embora

a arbitrariedade se manifeste com frequência nas mutáveis proposições das

tendências ideológico-intelectuais dominantes. No entanto, observando-se mais

de perto as autodefinições de tais tendências, em geral elas revelam um padrão

e uma objetividade característicos, embora isto não signifique que sejam

isentas de problemas. Contrastando com o grau relativamente alto de

objetividade das próprias tendências, a inconstância e a arbitrariedade podem

predominar nas escolhas individuais dos intelectuais que assumem a orientação

ideológica dominante de um dado período, passando em grande número, por

exemplo, sem motivação muito profunda, para o grupo de partidários da

“modernidade”. No entanto, este fenômeno é diferente da formação do grupo de

partidários em si, pois a categoria de “modernidade” é um exemplo notável dessa

tendência ideológica à atenuação anistórica do conflito social. É neste sentido

que o pensamento de Marx contrapõe o anacronismo histórico da Alemanha às

condições revolucionárias políticas e econômicas de nações modernas, comparativamente. como ocorre com a Inglaterra e a França e posteriormente com os Estados Unidos da América.

Entretanto,

na parte analítica que nos interessa, concordamos com Mészáros, quando admite

que o elo crucial é da racionalidade de Max Weber. Sua influência tanto

metodológica quanto ideológica nunca poderia ser suficientemente enfatizada.

Weber justifica sua análise científica tipológica a partir de sua pretensa

“conveniência”. Sua cientificidade só existe, porém, por definição. De fato, a

aparência de “cientificidade tipológica rigorosa” surge de definições

“inequívocas” e “convenientes” com que Max Weber sempre compreende a discussão

dos problemas selecionados. Ele é um mestre sem rival nas definições

circulares, justificando seu próprio procedimento teórico em termos de “clareza

e ausência de ambiguidade” dos “tipos ideais”, e da “conveniência” que, segundo

se diz, eles oferecem. Além disso, nunca permite que o leitor questione o conteúdo das próprias definições nem a legitimidade e validade

científica de seu método, construído sobre suposições ideologicamente

convenientes e definições circulares

“rigorosamente” autossustentadas – No tipo puro da autoridade tradicional,

metodologicamente falando, é impossível que o direito ou as regras

administrativas sejam deliberadamente criados por um ato legislativo. Uma vez

que, segundo ele, o “tipo puro” da autoridade tradicional é considerado

distinto da “autoridade legal” pela ausência de legitimação legislativa, no

sentido em que seu mandato à autoridade repousa nas “tradições e na

legitimidade do status daqueles que exercem a autoridade”, afirmação da passagem

citada que é considerada tout court problemática.

A

seletividade e a arbitrariedade ideológica podem dominar o quadro conceitual

típico-ideal weberiano, que se apresenta para István Mészáros, falsamente como

o notável paradigma da racionalidade. Uma vez que os pressupostos definidores

são simples enunciados, e espera-se que as pessoas os aceitem tacitamente e

tratem-nos como o padrão absoluto da análise “racional”. É a priori descartada a

possibilidade de que algo esteja substancialmente errado com os critérios

proclamados por tal “análise topologicamente científica” e com seus termos de

avaliação. Em vez disso, espera-se que nos submetamos sem que tenhamos sequer

uma sombra de dúvida, à auto evidente solidez do decreto weberiano, que

considera “mais conveniente” compreender um pânico da bolsa de valores como

causado pela “irracionalidade”, tendo ao fundo o pressuposto do capitalismo

como um cálculo racional. Weber trata todos os sintomas de crise da ordem

socioeconômica capitalista eternizada como meros “desvios” em relação a sua

racionalidade intrínseca enquanto sistema total. Este fato não se encaixa no

quadro conceitual weberiano. Uma análise crítica do “pânico da bolsa de

valores” exigiria, não a rejeição “conveniente” e tácita da “irracionalidade”

dos indivíduos, mas ao contrário, o questionamento radical das limitações

estruturais da racionalidade capitalista em si.

Na

verdade, a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal

orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente

ancorada e sustentada. Como tal, não pode ser superada nas sociedades de

classe. Sua persistência se deve ao fato de ela ser constituída objetivamente

(e constantemente reconstituída) como consciência prática inevitável das

sociedades de classe, relacionada com a articulação de conjuntos de valores e

estratégias rivais que tentam controlar o metabolismo social em todos os seus

principais aspectos. Os interesses sociais que se desenvolvem ao longo da

história e se entrelaçam conflituosamente manifestam-se, no plano da

consciência social, na grande diversidade de discursos ideológicos

relativamente autônomos (mas, é claro, de modo algum independentes), que

exercem forte influência sobre os processos materiais mais tangíveis do

metabolismo social. Compreensivelmente, o conflito mais fundamental na arena

social refere-se à própria estrutura social que proporciona o quadro regulador

das práticas produtivas e distributivas de qualquer sociedade específica. Esse

conflito tampouco será no domínio legislativo da “razão teórica” isolada,

independentemente do nome da moda que lhe seja dado. É

isso estruturalmente o mais importante

no conflito – cujo objetivo é manter ou, ao contrário, negar o modo dominante

de controle sobre o metabolismo social dentro dos limites das relações

estabelecidas – encontra suas manifestações necessárias nas formas ideológicas

[orientadas para a prática] em que os homens se tornam conscientes desse

conflito sócia e o resolvem pela luta.

Nesse

sentido, o que determina a natureza da ideologia, acima de tudo, é o imperativo

de se tornar praticamente consciente do conflito social fundamental – a partir

dos pontos de vista mutuamente excludentes das alternativas hegemônicas que se

defrontam em determinada ordem social – com o propósito de resolvê-lo pela

luta. Em outras palavras, as diferentes formas ideológicas de consciência

social têm (mesmo se em graus variáveis, direta ou indiretamente) implicações

práticas de longo alcance em todas as suas variedades, na arte, na literatura,

assim como na filosofia e na teoria social, independentemente de sua vinculação

sociopolítica a posições progressistas ou conservadoras. É esta orientação

prática que define o tipo de racionalidade apropriado ao discurso ideológico. A

racionalidade ideológica é inseparável do reconhecimento das limitações dentro

das quais são formuladas as estratégias alternativas a favor ou contra a reprodução

de determinada ordem social. As ideologias são determinadas pela consciência em

dois sentidos. Primeiro, enquanto a orientação conflituosa das várias formas de

consciência social prática permanecer a característica proeminente dessas

formas de consciência, na medida em que as sociedades forem divididas em

classe.

Em

outras palavras, a consciência social prática de tais sociedades não pode

deixar de ser ideológica – isto é, idêntica à ideologia – em virtude do caráter

insuperavelmente antagônico de suas estruturas sociais. Segundo, na medida em

que o caráter específico do conflito social fundamental, que deixa sua marca

indelével nas ideologias conflitantes em diferentes períodos históricos, surge

do caráter historicamente mutável – e não em curto prazo – das práticas

produtivas e distributivas e da

necessidade correspondente de se questionar radicalmente a continuidade da

imposição das relações socioeconômicas e político-culturais que, anteriormente

se tornaram viáveis, mas em determinada conjuntura tornam-se cada vez menos

eficazes no curso histórico. Desse modo, os limites de tal questionamento são

determinados pela época, colocando em primeiro plano novas formas de desafio

ideológico em íntima ligação com o surgimento de meios mais avançados de

satisfação das exigências fundamentais do metabolismo social. Sem se reconhecer

a determinação das ideologias pela época como a consciência social prática das

sociedades de classe, a estrutura interna permanece completamente

ininteligível. Devemos diferenciar três posições ideológicas distintas, com sérias consequências para os tipos sociais de

conhecimento compatíveis com cada uma delas. A primeira apoia a ordem

estabelecida com uma atitude acrítica, adotando e exaltando a forma vigente do

sistema dominante – por mais que seja problemático e repleto de contradições –

como o horizonte absoluto da própria vida social.

A

segunda, exemplificada por pensadores radicais como J.-J. Rousseau, revela

acertadamente as irracionalidades da forma específica de uma anacronia de

classes que ela rejeita a partir de um ponto de vista. A crítica é viciada

pelas contradições da posição social, igualmente determinada pela classe, ainda

historicamente mais evoluída. E a terceira, contrapondo-se às duas anteriores,

questiona a viabilidade histórica da própria sociedade de classe, propondo,

como objetivo de sua intervenção prática consciente, a superação de todas as

formas de antagonismo de classe. Apenas o terceiro tipo de ideologia pode

tentar superar as restrições associadas com a produção do conhecimento prático

dentro do horizonte da consciência social dividida, sob as condições da sociedade

também dividida em classes. A esse respeito, é importante ter em mente a visão

marxiana de que, na atual conjuntura de desenvolvimento histórico, a questão da

“transcendência” deve ser formulada como a necessidade de se ir além da

sociedade de classes como tal, e não simplesmente sair de um tipo particular de

sociedade de classes em favor de outro. Essa proposição, porém, não significa

que se possa escapar da necessidade de articular a consciência social –

orientada para o objetivo estratégico de remodelar a sociedade de acordo com as

potencialidades produtivas reprimidas de um agente coletivo identificável -

como uma ideologia coerente e vigorosa. A questão prática permanece: como “resolver pela luta” o conflito per se relativo ao Direito de controlar o metabolismo social como um todo. A questão não é opor a ciência à ideologia, numa dicotomia positivista anacrônica, passadista ou antimarxista, mas

esclarecer sua unidade viável a partir do ponto de vista teórico, histórico e

ideológico.

A

verdade sempre aparece, é uma por definição, se os preceitos morais devem ter

autoridade mais respeitável que o mero dizer, batendo o pé e erguendo o punho.

Se as normas morais pregadas e/ou praticadas devem ter essa autoridade, é

preciso que outras mostrar que outras normas de conduta não são não só

diferentes, mas também erradas e más: que sua aceitação decorre de ignorância e

imaturidade, se não de má vontade. Quer dizer, à urgência de salvar a

integridade da própria visão moral da derrota, segundo Baumann (2011), que

certamente deve vir uma vez que se descobriu que a visão não passa de uma no

meio de muitas visões, atendeu-se melhor, pode-se argumentar, com a ideia de a

tônica de progresso que dominou o pensamento moderno na maior parte da

história. A alteridade foi temporalizada de maneira característica da ideia de progresso:

o tempo significava hierarquia – “mais tarde” identificava “melhor”, e mau com

“fora de moda” ou “ainda não desenvolvido adequadamente”. O que levou então a atribuir o que se desaprovava

nos fenômenos ao passado como sua moradia natural; apresenta-lo como relíquias

que sobreviveram a seu tempo e vivem no presente só com tempo de empréstimo – e

seus portadores como já realmente mortos, cadáveres que deviam ser enterrados

quanto antes em vista deles mesmos e de todos. Essa visão ajusta-se tanto à

necessidade de legitimar a conquista e subordinação de diversos países e

culturas, como à de apresentar o crescimento e a difusão do conhecimento como o

principal mecanismo não sé de mudança, mas também de mudança para melhor – ou

seja, de melhoria.

Na disciplina, os elementos físicos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar que ocupa na série, e pela distância que o separa dos outros. A unidade não é, portanto, nem o território (unidade de dominação), nem o local (unidade de residência), mas a posição na fila; o lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em fila, e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede social de relações. As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as “fileiras” criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais, hierárquicos. São espaços contíguos que realizam a fixação e permitem propriamente a circulação; recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia de tempo e dos gestos. São espaços reais, que regem a disposição dos edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, pois projetam essa organização caracterizações, estimativas, hierarquias.

A primeiras das grandes operações da disciplina é a constituição de “quadros vivos” que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas. O tempo controla o corpo e com ele todos os controles minuciosos do poder. O homem de tropa é um fragmento de espaço móvel, antes de ser uma coragem ou honra. O corpo se constitui como peça de uma máquina multissegmentar. São também peças as várias séries cronológicas (cf. Jung, 1991) que a disciplina deve combinar para formar um tempo composto. O tempo de uns se deve ajustar ao tempo de outros de maneira que se possa extrair a máxima quantidade de forças de cada um e combiná-la num resultado ótimo. Pode-se dizer que a disciplina produz, um quadro espetacular de movimentação a partir dos corpos que controla, originam-se quatro tipos de individualidades no continente europeu, ou antes uma individualidade dotada de quatro características: é celular, pelo jogo de repartição espacial, é orgânica, pela codificação das atividades, é genética, pela acumulação do tempo, é combinatória, pela composição das forças sociais. E utiliza quatro grandes formas técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe exercício; enfim, para realizar a combinação das forças, organiza as “táticas”, segundo o estratagema: corpo útil, corpo inteligível.

A

tática, arte de construir, com os corpos localizados, atividades codificadas e

as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se

encontra majorado por sua combinação calculada é sem dúvida a forma mais

elevada da prática disciplinar. Nesse saber, os teóricos do século XVIII viam o

fundamento geral de toda a prática de guerra militar, inclusiva desde o

controle e o exercício dos corpos individuais, até a utilização das forças

específicas às multiplicidades mais complexas. Arquitetura, anatomia, mecânica,

economia do corpo disciplinar. É possível que fomentar a guerra seja como

estratégia seja a continuação da política. Se há uma série guerra-política que

passa pela estratégia, há uma série exército-política que passa pela tática. É

a estratégia como conceito na esfera política, que permite compreender a guerra como uma maneira de conduzir a

guerra entre os Estados; é a tática que permite compreender o exército como um

princípio para manter a ausência da guerra na sociedade civil.

Na filmografia de Wenk, Gary Starke (Garcia), desesperado para ter sua namorada Linda (MacDowell) de volta, se confessa em busca de orientação, mas não consegue a ajuda que procura. Ele é um cambista de ingressos da cidade de Nova York que “trabalha nas ruas”. Linda não atende suas ligações, então Gary aparece em seu trabalho de vendas. Ele ganha um jantar com ela vendendo uma TV de 60 polegadas para alguém que estava apenas olhando as vitrines. Gary planeja fazer uma última grande conquista: reconquistar Linda e endireitar sua vida. Acreditar que sua chance está na oportunidade de conseguir uma grande pilha de ingressos para ver o Papa no Yankee Stadium. Gary enfrenta Casino, um cambista da Flórida que o prejudica. Em 2002, dirigiu o filme de terror Wishcraft – Feitiço Macabro, onde do ponto de vista metodológico arrisca extrapolar levemente o gênero slasher, inserindo uma tímida camada sobrenatural sugerindo a realização inexplicável dos desejos. No enredo fílmico, o jovem introvertido Brett Bumpers, interpretado por Michael Weston, recebe pelo correio um presente um aparentemente suspeito: um amuleto que, segundo um bilhete que o acompanha, concede ao portador a realização de três desejos. Brett usa o totem para fazer com que uma das garotas mais populares da escola, Samantha (Alexandra Holden), se apaixone por ele. Enquanto isso, um “misterioso assassino mascarado inicia uma matança que coloca Brett na mira da investigação policial”. Em 2006, ele também redigiu o roteiro do último filme de Richard Donner, 16 Blocks, objeto de análise reflexiva hic et nunc tendo em vista sua pragmática enquanto lugar praticado.

No planeta Eternia, no centro do Universo, o exército de Esqueleto invade o Castelo de Grayskull, dispersa o restante dos defensores de Eternia e captura a Feiticeira de Grayskull, planejando unir o poder dela ao dele no próximo nascer da Lua. O arqui-inimigo de Esqueleto, o guerreiro He-Man, o veterano Mentor, e sua filha Teela, resgatam Gwildor das forças de Esqueleto. Gwildor, um chaveiro de Thenorian, revela que Esqueleto adquiriu sua invenção: uma “Chave Cósmica” que pode abrir “um portal para qualquer lugar usando teclas sonoras”. O dispositivo foi roubado pela segunda em comando de Esqueleto, Maligna, permitindo que o Esqueleto violasse o Castelo de Grayskull. Com o protótipo restante de Gwildor da Chave em mãos, He-Man e seus amigos viajam para o Castelo. Eles tentam libertar a Feiticeira, mas são dominados pelo exército de Esqueleto e forçados a fugir pelo portal apressadamente aberto por Gwildor, transportando-os para a Terra. A Chave é perdida na chegada e descoberta por dois adolescentes de Nova Jersey, representando a relação social de uma “menina órfã da escola secundária Julie Winston e seu namorado, Kevin Corrigan”. O casa tenta descobrir o que é a Chave e, acidentalmente, enviam um sinal que permite que Maligna rastreie a Chave e envie seus capangas – constituídos por Saurod, Blade, Homem-Fera e Karg - para recuperá-la. Kevin, um aspirante a músico, confunde a chave com um sintetizador e leva a uma loja de instrumentos musicais administrada por seu amigo Charlie. A equipe de Karg chega e persegue Julie até He-Man encontrá-la e a resgata. A equipe de Karg retorna à Grayskull onde, irritado pelo fracasso do grupo, Esqueleto mata Saurod e manda os outros de volta à Terra, com uma força maior sob o comando de Maligna. Incapaz de encontrar Julie, Kevin é levado para a casa de Julie por Lubic, um detetive que investiga o distúrbio criado pelo grupo de Karg.

Suspeitando que a Chave é um item roubado, Lubic confisca a Chave de Kevin e sai. Logo, a Maligna captura e interroga Kevin para a localização da Chave com colar de controle mental, antes de perseguir Lubic. De volta à Terra, Gwildor repara a Chave Cósmica, e Kevin recria os tons necessários para criar um portal para a Eternia. O grupo, incluindo Lubic que tenta prendê-los, são transportados para o Castelo de Grayskull, onde começam a lutar contra as forças de representação Esqueleto. Ressentida por Esqueleto ter absorvido o poder do Universo sem compartilhá-lo com ela, Maligna deserta junto com os outros capangas. Esqueleto acidentalmente liberta He-Man que recupera a Espada de Grayskull. A dupla batalha até He-Man quebrar o bastão de Esqueleto, removendo seus novos poderes e restaurando-o para seu estado normalidade. He-Man oferece piedade, mas Skeletor puxa uma espada escondida e tenta matar He-Man; He-Man joga Esqueleto da sala do trono para um poço alto abaixo. A Feiticeira liberta e cura Julie, e um portal é aberto para enviar os terráqueos para cá. Aclamado como um herói, Lubic decide permanecer em Eternia. Julie acorda na manhã das mortes de seus pais por um acidente de avião. Ela os impede de tomar o voo pegando suas chaves e corre para encontrar Kevin confirma que suas experiências eram reais, produzindo uma lembrança da Eternia: uma pequena esfera azul contendo uma cena de He-Man em frente ao castelo Grayskull, com a espada acima da cabeça. Em cena de pós-créditos, a cabeça de Esqueleto emerge da água no fundo do poço: “Eu voltarei!”.

Neste

aspecto Michel Foucault (2014) identifica durante a Época Clássica, uma

descoberta revolucionária do corpo humano como objeto de saber e alvo de poder. Diz ele,

encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo –

isto é, ao corpo que se manipula, modela-se, treina-se, que obedece, responde,

torna-se hábil ou cujas forças se multiplicam. O grande livro do homem-máquina

foi escrito simultaneamente em dois registros: no anátomo-metafísico, cujas

primeiras páginas haviam sido descritas por René Descartes e que outrossim os

médicos, os filósofos continuariam; o outro, técnico-político, constituído por

um conjunto de práticas regulamentares militares, escolares, hospitalares e por

processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do

corpo. Quer dizer, trata-se de dois registros bem distintos, pois se tratava

ora de submissão e utilização, ora de funcionamento e de explicação: corpo

útil, corpo inteligível. Mas que, entretanto, de um ao outro, ofereceu pontos

de cruzamento. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado,

que pode ser transformado e aperfeiçoado. Os famosos autômatos, não eram uma

maneira de ilustrar os organismos; eram também bonecos políticos, modelos

reduzidos de poder: obsessão de Frederico II, rei minucioso dos regimentos bem

treinados e dos longos exercícios. Nesses esquemas de docilidade, em que o

século XVIII teve tanto interesse, o que há de tão novo na sociedade?

A

escala, em primeiro lugar, do controle: não se trata de cuidar do corpo,

em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de

trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de

mantê-lo ao mesmo nível da mecânica – movimentos, gestos, atitude, rapidez:

poder infinitesimal sobre o corpo ativo. O objeto, em seguida, do

controle: não, ou não mais, os elementos significativos do comportamento ou a

linguagem do corpo, mas a economia, a eficácia dos movimentos, sua organização

interna; a coação se faz mais sobre as forças que sobre os sinais; a única

cerimônia que realmente importa é a do exercício. A modalidade, enfim: implica uma

coerção ininterrupta, constante, que vela sobre os processos da atividade mais

que sobre seu resultado e se exerce do acordo com uma codificação que

esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos que

permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição

constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade,

são o que podemos chamar as “disciplinas”. Muitos processos disciplinares

existiam há muito tempo: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas também. Mas

as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais

de dominação. Diferentes da escravidão,

pois não se fundamentam numa relação de apropriação dos corpos; é até a

elegância da disciplina dispensar essa relação custosa e violenta obtendo

efeitos de utilidade pelo menos igualmente grandes.

Diferentes também da domesticidade, que é uma relação de dominação constante, global, maciça, não analítica, ilimitada e estabelecida sob a forma da vontade singular do patrão, su “capricho”. Diferentes da vassalidade que é uma relação de submissão altamente codificada, mas longínqua e que se realiza menos sobre as operações do corpo que sobre os produtos do trabalho e as marcas rituais da obediência. Diferentes ainda do ascetismo e das “disciplinas” do tipo monástico, que têm por função realizar minúcias mais do que utilidade e que, implicam obediência à outrem, têm como fim principal um aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo. O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humanos, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”.

Neste aspecto tem razão Foucault quando admite que, se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo e elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. Entretanto, afirma, a “invenção” dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita. Mas com uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, se repetem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros, distinguem-se segundo seu campo de aplicação, entram em convergência e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramo-los em funcionamento nos colégios, muito cerdo; mais tarde nas escolas primárias; investiram lentamente o espaço hospitalar; e em algumas dezenas de anos reestruturaram a organização militar. Circularam às vezes muito rápido de um ponto a outro, entre o exército e as escolas técnicas ou os colégios e liceus, às vezes lentamente e de maneira mais discreta como ocorre na militarização insidiosa das grandes oficinas) A cada vez, ou quase, impuseram-se para responder a exigência de conjuntura: aqui uma inovação industrial, lá a recrudescência de certas doenças epidêmicas, acolá a invenção do fuzil ou as vitórias da Prússia. O que não impede que se inscrevam nas transformações essenciais que necessariamente serão determinadas.

Não

se trata de fazer aqui a história das diversas instituições disciplinares no

que podem ter cada uma de singular. Mas de localizar apenas numa série de

exemplos algumas das técnicas essenciais que, de uma a outra, se generalizaram

mais facilmente. Quer dizer, técnicas

sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância: porque

definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma nova

“microfísica” do poder: e porque não cessaram, desde o século XVII, de ganhar campos

cada vez mais vastos, como se tendessem a cobrir o corpo social inteiramente.

Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de

aparência inocente, mas profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a

economias inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza, são eles,

entretanto que levaram á mutação do regime punitivo, no limiar da época

contemporânea. Descrevê-los implicará a demora sobre o detalhe e a atenção às

minúcias: sob as mínimas figuras, procurar não um sentido, mas uma precaução;

recoloca-las não apenas na solidariedade de um funcionamento, mas na coerência

de uma tática. Astúcias, não tanto de grande razão que trabalha até durante o

sono e dá um sentido ao insignificante quanto da atenta “malevolência” que de

tudo se alimenta. A disciplina, afirma Michel Foucault, é uma anatomia política

do detalhe. A Era Clássica na história socialmente europeia não a inaugurou; ela a acelerou, pois, mudou sua escala, deu-lhe

instrumentos precisos, e talvez tenha encontrado alguns ecos para ela no

cálculo do infinitamente pequeno ou na descrição das características mais

tênues dos seres naturais.

Mas

o princípio de “clausura” não é constante, nem indispensável, nem suficiente

nos aparelhos disciplinares. Estes trabalham o espaço de maneira muito mais

flexível e mais fina. E em primeiro lugar segundo o princípio da localização

imediata ou do chamado “quadriculamento”. A relação dialética funciona

assim: cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo. Evitar as

distribuições por grupos; decompor as implantações coletivas; analisar as

pluralidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se

dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há a repartir. É preciso

anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado

dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa;

tática de antideserção, de antivadiagem, de antiaglomeração. Importa

estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os

indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a

cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir

as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e

utilizar. A disciplina organiza o espaço analítico. A regra das localizações funcionais vai pouco

a pouco, nas instituições disciplinares, codificar um espaço que a arquitetura

deixava geralmente livre e pronto para vários usos. Lugares determinados se

definem para satisfazerem não só à necessidade de vigiar, de romper as comunicações

perigosas, mas também pelo fato de criar um espaço útil. O processo aparece

claramente nos hospitais, principalmente nos hospitais militares e marítimos.

Falar em objeções e respostas, em contraposição de argumentos numa questão como essa, é o mesmo que confessar que a razão humana é um simples jogo de palavras, ou que a pessoa que assim se exprime não está à altura desses assuntos. Há demonstrações difíceis de compreender socialmente, por causa do caráter abstrato de seu tema; nenhuma demonstração, porém, uma vez compreendida, pode conter dificuldades que enfraqueçam sua autoridade. É uma máxima estabelecida da metafísica que tudo que a mente concebe claramente inclui a ideia da existência possível, ou, em outras palavras, que nada que imaginamos é absolutamente impossível. Não poderia haver descoberta mais feliz para a solução de todas as possíveis controvérsias em torno das ideias, que compreendemos, as impressões sempre precedem as ideias, e que toda ideia contida na imaginação apareceu primeiro em uma impressão correspondente. As percepções deste último tipo são todas tão claras e evidentes que não admitem discussão, ao passo que muitas de nossas ideias são tão obscuras que é quase impossível, mesmo para a mente humana que as forma, dizer qual é sua natureza e composição. Façamos uma aplicação desse princípio, a fim de descobrir sobre a natureza das ideias de espaço e tempo.

Melhor dizendo, que as ideias da memória são mais vivas e fortes que as da imaginação, e que a primeira faculdade pinta seus objetos em cores mais distintas que as que possam ser usadas pela última. Ao nos lembrarmos de um acontecimento passado, sua ideia invade nossa mente com força, ao passo que, na imaginação, a percepção é fraca e lânguida, e apenas com muita dificuldade pode ser conservada firme e uniforme pela mente durante todo o período considerável de tempo. Temos aqui uma diferença sensível entre as duas espécies de ideias. Mas há uma outra diferença, não menos evidente, entre esses dois tipos de ideias. Embora nem as ideias da memória nem, por conseguinte da imaginação, nem as ideias vívidas nem as fracas possam surgir na mente antes que impressões correspondentes tenham vindo abrir-lhes o caminho. A imaginação não se restringe à ordem das impressões originais, ao passo que a memória está amarrada a esse aspecto, sem nenhum poder de variação. É evidente que a memória preserva a forma original sob a qual seus objetos se apresentaram. A principal função da memória não é preservar as ideias simples, mas sua ordem e posição. E se apoia em aspectos comuns do dia a dia que podemos nos poupar o trabalho de continuar insistindo nele.

Como

a imaginação pode separar todas as ideias simples, e uni-las novamente da forma

que bem lhe aprouver, nada seria mais inexplicável que as operações dessa

faculdade, se ela não fosse guiada por alguns princípios universais, que a

tornam, em certa medida, uniforme em todos os momentos e vivência e lugares

praticados. Fossem as ideias inteiramente soltas e desconexas, apenas o acaso

as ajuntaria; e seria impossível que as mesmas ideias simples se reunissem de

maneira regular em ideias complexas se não houvesse algum laço de união entre

elas, alguma qualidade associativa, pela qual uma ideia naturalmente introduz

outra. Esse princípio de união entre as ideias não deve ser considerado uma

conexão inseparável, tampouco devemos concluir que, sem ele a mente não poderia

juntar duas ideias – pois nada é mais livre que essa faculdade. Devemos vê-lo

apenas como uma força suave, que comumente prevalece, e que é a causa pela

qual, entre outras coisas, as línguas se correspondem de modo tão estreito umas

às outras: pois a natureza aponta a cada um de nós as ideias simples mais

apropriadas para serem unidas em uma ideia complexa. As qualidades não dão

origem a tal associação, e que levam a mente, dessa maneira, de uma ideia a

outra, são três, a saber: semelhança, contiguidade no tempo e no espaço, e

causa e efeito. Dois objetos podem ser considerados nessa relação, seja quando um deles é a causa de qualquer ação ou movimento do

outro, seja quando o primeiro é a causa da existência do segundo.

A

ação ou movimento não é senão o próprio objeto, considerado sob um certo

ângulo, e como o objeto continua o mesmo em todas as suas diferentes situações,

é fácil imaginar de que forma tal influência dos objetos uns sobre os outros

pode conectá-los na imaginação. Podemos prosseguir com esse raciocínio,

observando que dois objetos estão conectados pela relação causa e efeito não

apenas quando produz um movimento ou uma ação qualquer no outro, no outro, mas

também quando tem o poder de os produzir. Essa é a fonte das relações de

interesse e dever através dos quais os homens se influenciam mutuamente na

sociedade que se ligam pelos laços de governo e subordinação. Um senhor é

aquele que, por sua situação, decorrente da força ou acordo, tem o poder de

dirigir, sob alguns aspectos particulares, as ações de outro homem. Um juiz de

direito é aquele que, em todos os casos litigiosos entre a figuração dentre os

membros que formam os grupos da sociedade, é capaz de decidir, com sua opinião

a quem cabe à posse ou a propriedade de determinado objeto. Quando uma pessoa

possui certo poder, nada mais é necessário para convertê-lo em ação que

o exercício da vontade; e isso, em todos os casos, é possível, e

em muitos, provável – especialmente no caso da autoridade, em que a obediência

do súdito é um prazer e uma vantagem para seu superior.

Está

claro que, no curso de nosso pensamento social e na constante circulação de

nossas ideias, a imaginação passa facilmente de uma ideia a qualquer outra que

seja semelhante a ela. Assim como existe o nascimento de uma semiologia e

sociologia da celebridade, uma economia da celebridade e tal qualidade, por si

só, constitui um vínculo afetivo e uma associação suficiente para a fantasia. É

também evidente que, com os sentidos, ao passarem de um objeto a outro,

precisam fazê-lo de modo regular, tomando-os sua contiguidade uns em relação

aos outros, a imaginação adquire, por um longo costume, o mesmo método de

pensamento, e percorre as partes do espaço e do tempo ao conceber seus objetos.

Quanto à conexão realizada pela relação de causa e efeito, basta observar que

nenhuma relação produz uma conexão mais forte na fantasia e faz com que uma

ideia evoque mais prontamente outra ideia que a relação de causa e efeito entre

seus objetos. Para compreender toda a extensão dessas relações sociais, devemos

considerar que dois objetos estão conectados na imaginação. Não somente quando

um deles é semelhante ou contíguo, ou quando é a representação da

causa. Mas quando entre eles encontra-se inserido um terceiro objeto, que

mantém com ambos essas notáveis relações. Dentre relações mencionadas,

a de causalidade é a de maior extensão.

Bibliografia

Geral Consultada.

THOMPSON, Edward Palmer, The Poverty of Theory and

Other Essays. London:

Merlin Editore, 1978; RYLE, Gilbert, “A Linguagem Ordinária”. In: Ensaios.

2ª edição. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1980; BACHELARD, Gaston, La Intuición del Instante. México: Fondo de Cultura

Económica, 1985; JUNG, Carl, Sincronicidade. 5ª edição. Petrópolis (RJ):

Editoras Vozes, 1991; MÉSZÁROS, István, Marx: A Teoria da Alienação. Rio

de Janeiro: Editora Zahar, 1981; Idem, O Poder da Ideologia. São Paulo:

Boitempo Editorial, 2004; ARAUJO, Rogério Bianchi, Utopia e Antiutopia

Contemporânea: A Utopia da Cidadania Planetária e a Antiutopia da Sociedade de

Consumo. Tese de Doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo, 2008; GOFFMAN, Erving, Estigma: La Identidad Deteriorada.

Madrid: Amorrotu Editores, 2009; SANTOS, Núbia de Oliveira, Quando Menos é Mais:

A Criança e seu Aniversário. Tese Doutorado. Programa de Pós-Graduação em

Educação. Centro de Educação e Humanidades. Faculdade de Educação. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio

de Janeiro, 2013; FOUCAULT, Michel, Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. 42ª

edição. Petrópolis (RJ): Editoras Vozes, 2014; GIMBO, Fernando Sepe, Foucault,

o Ethos e o Pathos de um Pensamento. Dissertação de Mestrado. Programa de

Pós-Graduação em Filosofia. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos,

2015; SFORZINI, Arianna, Scènes de la Vérité. Michel Foucault et le Théâtre.

Philosophie. Tese de Doutorado. Université Paris-Est; Università degli Studi

(Padoue, Italien), 2015; MISSE, Michel, “Impressões de Foucault: Entrevista com

Roberto Machado”. In: Sociol. Antropol. Rio de Janeiro, Volume 07 (01):

17-30, abril, 2017; BENZAQUEM, Guilherme Figueredo, “Quando o Indivíduo se

Transforma: Reflexões a partir de Mead, Goffman e Garfinkel”. In: Ponto e

Vírgula. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nº 24,

2º semestre de 2018; pp. 97-112; INCERTI, Fabiano, “Da Transgressão à Pureza:

Saber, Poder e Política no Édipo de Foucault”. In: Univ. Philos. Vol.36

nº 72 Bogotá Jan./June 2019; NASCIMENTO, Caio Cesar Silva, Sonhar uma

Escola: Ser uma Escola que Forma para o Trabalho não Significa ser a Empresa

que os Jovens Trabalham. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em

Políticas Públicas e Formação Humana. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do

Rio de Janeiro, 2022; Artigo: “Paredes lisas e luzes acesas 24 horas: conheça a

prisão de segurança máxima que Bukele ofereceu para receber presos dos EUA”. In: https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2025/02/04/;

entre

outros.

Nenhum comentário:

Postar um comentário