“Não há angústia nem fantasia por trás da felicidade, é esta que não toleramos mais”. Michel Foucault

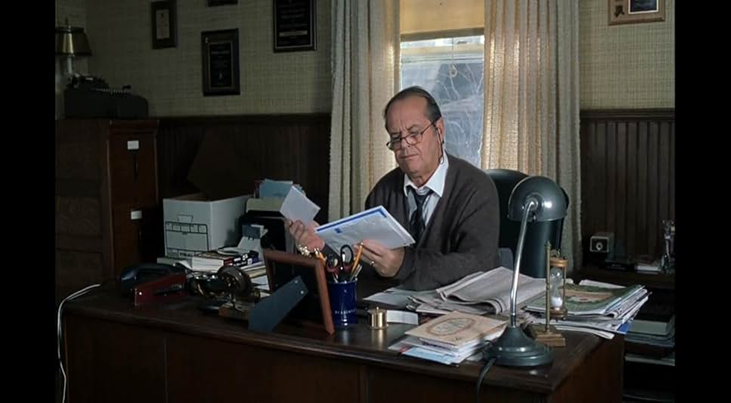

As

Confissões de Schmidt (About Schmidt) é um filme de

comédia dramática norte-americano de 2002, escrito e dirigido por Alexander

Payne, produzido por Michael Besman, Harry Gittes e Rachael Horovitz, coescrito

por Jim Taylor com música de Rolfe Kent e estrelado por Jack Nicholson no

papel-título. É muito vagamente baseado no romance de 1996 de Louis Begley, com

o mesmo título: As Confissões de Schmidt. Foi lançado nos cinemas em 13

de dezembro de 2002 pela New Line Cinema. O filme foi um sucesso

comercial e crítico e ganhou em torno de US$105,834,556 em um orçamento de

US$30 milhões. Warren Schmidt é um homem

de aproximadamente 60 anos que vive um casamento rotineiro, e acaba de se

aposentar. Ele também tem uma filha adulta, que mora longe, e que está se

preparando para “casar com um homem que Schmidt não considera à altura dela”. Procurando

sair da passividade, Schmidt resolve entrar numa campanha de ajuda a crianças

africanas e passa a se corresponder e mandar dinheiro para uma delas, que

conhece apenas em fotos. Nas cartas ele narra sua vida e fala da família e

também fica sabendo o mesmo do garoto que ajuda. Schmidt fica viúvo

repentinamente, e resolve partir em viagem num trailer motorizado,

tentando encontrar um sentido na sua vida e fazer alguma coisa útil, ao menos

na concepção: impedir que a filha se case.

O filme também é estrelado por Hope Davis, Dermot Mulroney e Kathy Bates. O roteiro de Payne para About Schmidt foi inicialmente um roteiro original escrito anos antes da publicação do romance de Begley. Segundo Payne, seu roteiro era sobre “um velho que se aposenta e percebe o quanto desperdiçou sua vida e quer, de alguma forma, começar de novo — The Graduate aos 65 anos”. Payne completou o roteiro em 1991 e o ofereceu à Universal Pictures, mas o estúdio o rejeitou. Após a publicação do romance de Begley em 1996, Payne decidiu combinar seu roteiro com o enredo do romance, tornando-o uma adaptação. As filmagens ocorreram por dois meses em várias cidades de Nebraska, incluindo Omaha, Nebraska City, Minden, Kearney e Lincoln. Omaha foi escolhido, porque foi onde Alexander Payne cresceu. Filmagem concluída em maio de 2001. O filme About Schmidt recebeu elogios de vários analistas críticos de cinema, que destacaram as performances de Jack Nicholson e Kathy Bates. O site de filmes Rotten Tomatoes registrou uma base estatística de aprovação de 85% com base em 203 críticas e uma média de 7,71/10. O consenso crítico diz: “Neste engraçado e emocionante estudo de personagem, Nicholson oferece uma das melhores performances de sua carreira”.

Do ponto de vista técnico-metodológico reviravolta (Plot twist) é uma mudança radical inesperada na direção do enredo de uma história social ou política. Quando acontece perto do final, é reconhecida como um final surpresa. A reviravolta é uma técnica literária usada para criar uma conclusão imprevista que faz com que o público pare para reavaliar toda a narrativa e os personagens, usada para manter o interesse do público na obra e obter uma revelação surpresa. A reviravolta é um artifício de alto risco e alta recompensa, e que nem sempre funciona. Pode mudar a percepção do público sobre os eventos anteriores ou introduzir um novo conflito que o coloque em um contexto diferente. Uma reviravolta na trama pode ser prenunciada, para preparar o público para aceitá-la, mas geralmente vem com algum elemento surpresa. Existem vários métodos usados para executar uma reviravolta na trama, como ocultar informações do público ou enganá-lo com informações ambíguas ou falsas. Mas, nem toda trama tem uma reviravolta, mas algumas têm várias reviravoltas menores, e algumas são definidas por uma única reviravolta importante. Revelar uma reviravolta para leitores ou espectadores com antecedência é comumente considerado carateristicamente um spoiler, uma vez que a maior parte das obras relacionadas a este elemento social desenvolvem-se no intuito eficaz de alcançar a surpresa.

Um

exemplo inicial de romance com múltiplas reviravoltas foi o conto “As Três

Maçãs”, de Mil e Uma Noites. Começa com um pescador descobrindo um baú

trancado. A primeira reviravolta ocorre quando o baú é arrombado e um cadáver é

encontrado dentro. A busca inicial pelo assassino falha, e uma reviravolta

ocorre quando dois homens aparecem, alegando separadamente ser o assassino. Uma

complexa cadeia de eventos finalmente revela que o assassino é o escravo do

investigador. Entretanto, anagnórise, ou

descoberta, é o reconhecimento súbito do protagonista (ou de outro personagem)

de sua própria identidade e natureza. Através desta técnica, as informações

anteriormente inexplicadas do personagem são reveladas. Um exemplo notável de

anagnórise acontece em Édipo Rei. Onde Édipo mata seu pai e se casa com sua mãe

na ignorância, aprendendo a verdade apenas no clímax da peça. O primeiro uso

deste dispositivo discursivo como o final surpresa de um mistério de

assassinato ocorreu literariamene em “As Três Maçãs”, que tem como rerpesentação socal um conto medieval das Mil e Uma

Noites, onde o protagonista Jafar ibne Iáia “descobre por acaso um

item-chave no final da história que revela o culpado por trás do assassinato”.

Quando se trata da utilidade de uso do tempo sua representação ocorre com o flashback ou analepse que é uma prática de interrupção súbita da sequência cronológica narrativa da história pela interpolação através da memória de eventos ocorridos anteriormente. É comumente utilizado para surpreender o leitor/espectador com informações previamente desconhecidas que fornecem a resposta para um determinado mistério, colocando certo personagem em uma visão diferente ou revelando a razão para uma ação anteriormente inexplicável. Um narrador não confiável distorce o final revelando, quase sempre no final da narrativa, que o mesmo havia manipulado ou inventado a história contada até então, forçando o leitor a questionar suas suposições prévias sobre o texto. Um falso protagonista é um personagem apresentado no início da história como o personagem principal, mas depois descartado, geralmente morto para enfatizar que não retornará. Um exemplo clássico é Marion Crane, de Psicose, que é brutalmente assassinada no início do filme. É uma personagem fictícia do romance de suspense de Robert Bloch (1817-1994), Psycho, de 1959, e interpretada por Janet Leigh na adaptação cinematográfica de Alfred Hitchcock de 1960. Ela foi interpretada por Anne Heche no remake de 1998 e Rihanna na série de televisão Bates Motel.

O suspense de Alfred Hitchcock trouxe “inovações técnicas” nas posições e movimentos das câmeras (cf. Deleuze, 1974; 1983), nas elaboradas edições e nas surpreendentes trilhas sonoras que realçam os efeitos de suspense e aparente terror. O clima de suspense é acentuado pelo uso de música forte e dos efeitos de luz. Em Psycho, “somente o espectador vê a porta se entreabrir, esperando algo acontecer enquanto o detetive sobe a escada”. Um dos recursos de suspenses mais utilizados por Hitchcock é o do “vilão inocente”, através dele um inocente é erroneamente acusado ou condenado por um crime e que, para se ver livre, acaba assumindo a missão de perseguir e encontrar o real culpado. Em alguns filmes, o personagem age como se soubesse que o telespectador está observando sua vida. No filme “Rear Window” (1954), o personagem Lars Thorwald (interpretado por Raymond Burr) confronta Jeffries (interpretado por James Stewart) dizendo: - “O que você quer de mim?” endereçando a pergunta ao telespectador com um close em seu rosto. Hitchcock usou em vários de seus filmes o que é conhecido como cameo, literalmente “camafeu”, significando uma “participação especial”, onde uma pessoa famosa aparece em um filme. De forma extraordinária nos filmes de Alfred Hitchcock, quem aparecia era ele próprio, em brevíssimos instantes, geralmente na abertura de seus filmes. Isto é, para não distrair o público do enredo principal, no decorrer de sua obra o diretor passou a aparecer no início dos filmes.

Embora inúmeros cinéfilos reconheçam o clássico filme: Psicose, de Alfred Hitchcock, nem todos sabem como o filme foi realizado. Hitchcock é uma ficção que pretende revelar o complicado contexto desta produção: o cineasta já não tinha a mesma notoriedade do início da sua carreira, aparentemente nenhum produtor queria investir em um “pequeno filme de suspense onde a protagonista morre logo no começo, e as cenas de nudez no chuveiro não facilitavam para encontrar a atriz principal”. No primeiro trailer divulgado, Anthony Hopkins incorpora o humor sarcástico do cineasta, enquanto Helen Mirren, no papel de sua esposa, trata de limitar as ambições do diretor. Scarlett Johansson interpreta Janet Leigh (foto), e vários outros nomes prestigiosos completam o elenco, tais como Jessica Biel, Toni Collette e James d`Arcy. O filme dirigido por Sacha Gervasi retrata de um “particular ponto de vista” os bastidores das gravações de Psicose. A imagem destaca Anthony Hopkins na pele de Alfred Hitchcock. Um detalhe interessante, que deve chamar a atenção dos cinéfilos, é a faca ensanguentada, numa referência clara à lendária cena do chuveiro. Scarlett Johansson interpreta Janet Leigh, a protagonista de Psicose, e personifica todas as loiras que obcecavam o cineasta - de Tippi Hedren a Grace Kelly, passando por Kim Novak. Do ponto de vista técnico-metodológico o “MacGuffin” é um conceito original nos filmes de Hitchcock, passando a ser usado pelo cineasta “para inserir um objeto que serve de pretexto para avançar na história sem que ele tenha muita importância no conteúdo da mesma”. O MacGuffin de Psycho “é o dinheiro roubado do patrão”. O dinheiro só serve para conduzir a personagem Marion Crane até o Motel Bates, mas ao chegar o dinheiro perde a importância no desenrolar da história.

O

MacGuffin de Torn Courtain é a fórmula que possibilitaria a construção

de um antimíssil. É para conseguir a fórmula que o personagem principal parece

desertar para Berlim (Oriental), é seguido pela noiva e daí desenvolve-se o

enredo. E a exemplaridade do filme: Vertigo (“Um Corpo Que Cai/A Mulher

que Viveu Duas Vezes”) lançado no auge da fama do diretor e, porém, não foi

muito bem recebido pela crítica. Contudo, Vertigo é reconhecido por ter

influenciado vários diretores e roteiristas nas décadas seguintes. O filme foi

eleito “entre os 100 melhores filmes de todos os tempos pelo Instituto

Americano do Cinema em 1998”. O filme Psicose representa um “quadro

psicopatológico” (cf. Freud, 1971: 229 e ss.) clássico, reconhecido pela

psiquiatria, pela psicologia clínica e pela psicanálise como um estado psíquico

no qual se verifica com o emprego da técnica de investigação uma certa “perda

de contato com a realidade”. Nos períodos de crises mais intensas podem ocorrer

(variando de caso a caso) alucinações ou delírios, desorganização psíquica que

inclua pensamento desorganizado e/ou paranoia (“dementia paranoides”), com acentuada

inquietude psicomotora, sensações de angústia intensa e opressão, e insônia

severa. Tal é frequentemente acompanhado por uma falta de crítica ou de insight

que se traduz numa incapacidade de reconhecer o carácter estranho ou bizarro do

comportamento. Desta forma surgem também, nos momentos de crise, dificuldades

de interação social e em cumprir normalmente as atividades de vida diária. Na

psicanálise, a psicose causou dificuldades teóricas para Freud, mas não para

Jacques Lacan. Se o primeiro se demonstrou hesitante em enquadrá-la do ponto de

vista analítico, concentrando-se na neurose, Jacques Lacan, tomando-a

constantemente em suas conferências, associou-a a “foraclusão” (ou “forclusão”)

do nome-do-pai.

Outro exemplo é a personagem Casey Becker em Pânico, que apesar de estampar o cartaz e todo o material promocional do filme, é morta nos primeiros quinze minutos. Peripeteia representa uma inversão súbita da fortuna do protagonista, seja para o bem ou para o mal, que surge a partir das circunstâncias do personagem de maneira natural. Ao contrário da mecânica de Deus ex Machina, a Peripeteia deve ser lógica dentro do quadro de pensamento da história. Deus ex Machina é um termo latino que significa “deus vindo da máquina”. Refere-se a um dilema inesperado, artificial ou improvável dispositivo, personagem ou evento introduzido repentinamente em uma obra de ficcionalização do real, na antropologia de Marc Augé, para resolver uma determinada situação ou desemaranhar a trama. Nos teatros da Grécia Antiga, o “Deus ex Machina” ('ἀπὸ μηχανῆς θεός') era o personagem de um deus grego, literalmente trazido ao palco em meio a um guindaste (μηχανῆς-mechanes), logo após a resolução de um problema aparentemente insolúvel pela “vontade do deus”. Em seu sentido moderno e figurativo, traz o final da narrativa através da resolução inesperada (geralmente de maneira feliz) para o que aparentava na superfície, talvez um problema insuperável. Este mecanismo é usado para terminar uma história sombria sobre uma nota mais positiva.

Warren Schmidt (Jack Nicholson) é um homem que

60 anos que precisa lidar com a recente aposentadoria e também com a morte

repentina de sua esposa. Incerto sobre seu futuro e também sobre seu passado,

ele parte em uma jornada rumo ao Nebraska para ajudar no casamento de sua filha

Jeannie (Hope Davis) com Randall (Dermot Mulroney), um vendedor de camas d`água.

Entretanto, cada novo passo que Warren dá parece ser sempre errado, fazendo com

que ele acredite que o fim de sua vida será igual ao seu passado: um grande

fracasso. Até que Warren decide dividir sua jornada com um inesperado amigo: um

jovem garoto da Tanzânia o qual ele patrocina pagando 73 centavos por dia. Em

suas longas cartas ao garoto Warren expõe sua história e passa a ver com outros

olhos sua própria vida. O estudo dedicado ao “cuidado de si”, mutatis

mutandis, teve como referência Alcibíades, retratado pelo pintor Pedro

Américo em 1865. Nele, as questões dizem respeito ao “cuidado de si” com a

política, com a pedagogia e com o conhecimento de si. Sócrates recomendava a

Alcibíades que aproveitasse a sua juventude para ocupar-se de si mesmo, pois,

“com 50 anos, seria tarde demais”. Entretanto, numa relação que diz respeito ao amor e enamoramento, na acepção de Francesco Alberoni e que não pode “ocupar-se de si”

sem a ajuda do outro. O exercício da morte, como evocado na Antiguidade por

Sêneca, consiste em viver a duração da vida como se fosse tão curta quanto um

dia e viver cada dia como se a vida inteira coubesse nele; todas as manhãs, dialeticamente, deve-se estar na infância da vida, mas deve-se viver toda a duração do dia como

se a noite fosse o momento da morte. Na hora de dormir, afirma na Carta 12,

com um sorriso: “eu vivi”.

Mas

há uma advertência, importantíssima na existência humana: “é preciso tempo para

isso”. E é um dos grandes problemas dessa cultura de si, fixar, no decorrer do

dia ou da vida, a parte que convém consagrar-lhe. Recorre-se a muitas fórmulas

diversas. Podem-se reservar, à noite ou de manhã, alguns momentos de

recolhimento para o exame daquilo que se fez para a memorização de certos

princípios úteis, para o exame do dia transcorrido; o exame matinal e vesperal

dos pitagóricos se encontra, sem dúvida com conteúdos diferentes, nos estoicos;

Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, fazem referência a esses momentos revigorados

na plenitude da vida que se deve consagrar a voltar-se para si mesmo. Pode-se também interromper de tempos em

tempos as próprias atividades ordinárias e fazer um desses retiros que

Musonius, dentre outros, recomendava vivamente: eles permitem ficar face a face

consigo mesmo, recolher o próprio passado, colocar diante de si o conjunto da

vida transcorrida, familiarizar-se, através da leitura, com os preceitos e os

exemplos nos quais se quer inspirar e encontrar, graças a uma vida examinada,

os princípios essenciais de uma conduta racional. É possível ainda, no meio ou

no fim da própria carreira, livrar-se de suas diversas atividades e,

aproveitando esse declínio da idade onde os desejos ficam aparentemente

apaziguados, consagrar-se inteiramente, como Sêneca, no trabalho filosófico ou,

como Spurrima, na calma de uma existência agradável, “à posse de si próprio” no

espaço e tempo sociais habituais. Esse tempo não é vazio: ele é povoado por

exercícios, por tarefas práticas, atividades diversas que são ocupadas pelas

reflexões de nosso dia a dia. Ocupar-se de si não é uma sinecura. Existem os

cuidados com o corpo, os regimes de saúde, os exercícios físicos sem excesso, a

satisfação, tão medida quanto possível, as necessidades. Existem as meditações,

as leituras, as anotações que se toma sobre livros ou conversações ouvidas, e

que mais tarde serão relidas, a rememoração das verdades que já se sabe, mas de

que convém apropriar-se ainda melhor. Marco Aurélio fornece, assim, um exemplo

de “anacorese em si próprio”: trata-se de um longo trabalho de reativação dos

princípios gerais e de argumentos racionais que persuadem a não se deixar

irritar com os outros nem com os acidentes, nem tampouco com as coisas. Tem-se

aí um dos pontos mais importantes dessa atividade consagrada a si mesmo. Ela

não constitui simplesmente um mero exercício da solidão; mas sim uma verdadeira

prática sociológica. E isso, em vários e amplos sentidos.

Mas

toda essa aplicação a si não possuía como único suporte social a existência das

escolas, do ensino e dos profissionais da direção da alma; ela encontrava,

facilmente, seu apoio em todo o feixe de relações habituais de parentesco, de

amizade ou de obrigação. Quando, no exercício do cuidado de si, faz-se apelo a

outro, o qual se advinha que possui aptidão para dirigir e para aconselhar,

faz-se uso de um direito; e é um dever que se realiza quando se proporciona

ajuda a outro ou quando se recebe com gratidão as lições que ele pode dar na

duração da vida. Acontece também do jogo entre os cuidados de si e a ajuda do

outro inserir-se em relações sociais preexistentes às quais ele dá uma nova

coloração e um sentido de calor expresso em intensidade maior. O cuidado de si

– ou os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo

mesmos – aparece então como uma intensificação mais do que necessária das

relações sociais. É sobretudo neste sentido que Sêneca dedica um consolo à sua

mãe. Justamente no momento em que ele próprio está no exílio, para ajudá-la a

suportar essa infelicidade atual e, talvez, mais tarde, infortúnios maiores

sobre a solidão. O “cuidado de si” aparece, portanto, intrinsecamente ligado a

uma espécie de “serviço da alma” que comporta a possibilidade de um jogo de

trocas com o outro e de um sistema de obrigações recíprocas. Neste aspecto sem

temor a erro abriu caminho para o eterno.

Portanto

é a partir dela que, se tomarmos como analogia a reflexão realizada por Michel

Foucault para identificar as condições e possibilidades sociais nas “formações

discursivas” entre arqueologia e história das ideias, pode-se agora inverter o

procedimento. Pode-se descer no sentido da corrente e, uma vez percorrido o

domínio das formações discursivas e dos enunciados, uma vez esboçada sua teoria

geral, correr para os domínios possíveis de sua aplicação. Recorrer sobre a

utilidade dessa análise que ele batizou de “arqueologia” recoloca o problema da

escansão do discurso segundo grandes unidades que não eram as das obras, dos

autores, dos livros ou dos temas. Sua singularidade refere-se ao fato social de

que em sua épistème “já existem muitos métodos capazes de descrever e analisar

a linguagem, para que não seja presunção querer acrescentar-lhes outro”. Ele já

havia mantido “sob suspeita”, expressão que Foucault utiliza repetidas

vezes hic et nunc, unidades de discurso como no que se refere ao livro ou a

obra porque desconfiava que não fossem imediatas e evidentes quanto pareciam

ser no âmbito da pesquisa hermenêutica e propriamente de corte filosófico.

Portanto, será razoável opor-lhes unidades estabelecidas à custa de tal esforço, depois de tantas hesitações e segundo princípios tão obscuros que foram necessárias centenas de páginas para elucidá-los? E o que todos esses instrumentos acabam por delimitar, esses famosos “discursos” cuja identidade eles demarcam, coincide com as figuras chamadas “psiquiatria” ou “economia política” ou “história natural” de que ele tinha empiricamente partido, e que serviu de pretexto para remanejar esse estranho arsenal. Forçosamente, ele precisa agora medir a eficácia descritiva das noções que tentou definir. Precisa saber se a máquina funciona e o que ela pode produzir. O que pode, então, oferecer essa “arqueologia”, que outras descrições não seriam capazes de dar? Qual é a recompensa de tão árdua empresa, indagava o bravo filósofo. Hoje, em vista dos acontecimentos inusitados a di-visão entre ironia e absurdismo. Poder-se-á dizer em sua complementariedade que a originalidade da filosofia de Michel Foucault reside justamente na forma como desfaz a oposição entre história e analítica, entre argumentação descritiva e argumentação propositiva, porque justamente o seu desígnio é fazer uma genealogia. Ou seja, um estudo da proveniência que identifica o lugar em que se deu um conflito e ruptura que exerce efeitos sociais específicos no nosso presente.

A

“justiça poética” é compreendida per se um mecanismo literário em que a virtude

é recompensada e o vício é punido, de tal forma que a recompensa ou punição tem

conexão lógica com o ato. Na literatura moderna, este mecanismo é muitas vezes

usado para criar reviravoltas irônicas do destino em que o vilão é pego em sua

própria armadilha. A arma de Chekhov refere-se a uma situação em que um

personagem ou elemento da trama é introduzido no início da narrativa e, muitas

vezes, a utilidade do item não é imediatamente aparente até chegar o momento em

que este alcança importância fundamental na história. Um mecanismo semelhante a

arma de Chekhov é a “planta”, o qual prepara determinado elemento para ser

repetido inúmeras vezes ao longo da história. Durante a resolução, o verdadeiro

significado da planta é revelado. Ambos os mecanismos são usados para criar uma

antecipação do que irá acontecer. Um “arenque vermelho” é uma pista falsa,

criada com a intenção de direcionar os investigadores a uma solução incorreta. Este

mecanismo em geral aparece em romances policiais e ficções de mistério.

A

pista falsa é usada como um tipo de desorientador, um mecanismo destinado a

distrair o protagonista e por extensão, o leitor, afastando-o da resposta

correta ou das pistas verdadeiras. Um arenque vermelho também pode ser usado

como um tipo de falso antecipador. In medias res (em latim para “no meio das

coisas”) é uma técnica literária onde a narrativa começa no meio da história,

ao invés do início. Os personagens, cenários e conflitos são frequentemente

introduzidos através de uma série de flashbacks ou através de personagens que

discutem entre si sobre eventos passados. Esta técnica cria uma reviravolta

quando a causa não explicada anteriormente do incidente é revelada, culminando

no clímax de comunicação social. Narrativa não-linear, por outro lado, é um

mecanismo de narração técnica que revela a trama e o personagem em uma ordem

não-cronológica. Esta técnica requer a atenção do leitor em tentar organizar a

linha do tempo da trama, a fim de compreender a história. Um final surpresa

pode ocorrer como resultado de todas as informações reunidas, sendo direcionada

até o clímax que coloca os personagens ou os eventos em uma perspectiva

diferente. A cronologia reversa, last but not least, tem como função técnica de

método de interpretação, revelar o enredo em ordem inversa, ou seja, a partir do evento final

para chegar no inicial. Ao contrário de histórias cronológicas, evolucionistas positivistas, decerto, onde as causas vão progredindo antes de chegar a um efeito de poder final, mas

não cronológicas revelam o efeito final antes de explicar e desenvolver as

causas que levaram a ela, portanto. A causa inicial seria nada mais do que o

final surpresa da trama.

Em

Metacritic, que atribui uma classificação social a críticas, o filme tem

uma pontuação média de valor ponderada de 85 em 100, com base em 40 críticos,

indicando “aclamação universal”. As audiências consultadas pelo CinemaScore deram

ao filme uma nota média de “B” na escala A+ a F. Roger Ebert escreveu para o

Chicago Sun-Times que About Schmidt “é essencialmente um retrato de um homem

sem qualidades, perplexo com as emoções e necessidades dos outros. O fato de

Jack Nicholson tornar esse homem tão assistível é um tributo não apenas ao seu

ofício, mas também à sua lenda: “Jack é tão diferente de Schmidt que seu

desempenho gera certa admiração”. John Joseph Nicholson mais reconhecido como

Jack Nicholson é um ator surpreendente, cineasta, produtor de cinema e

roteirista norte-americano, considerado como um dos maiores atores da história.

Um dos dois únicos atores que foi nomeado para um Oscar pela sua atuação em

cada década desde os anos 1960 a 2000, o outro é Michael Caine. Ele ganhou sete

Globos de Ouro, e recebeu uma honra Kennedy Center, em 2001. Em 1994, ele se

tornou um dos mais jovens atores a receber o Prêmio do American Film

Institute Life Achievement.

Outro

ator social pode ter tornado o personagem muito trágico, passivo ou vazio, mas

Nicholson de alguma forma encontra em Schmidt uma fome que se desenvolve

lentamente, um desejo de começar a viver agora que o tempo está quase no fim”.

Michael Rechtshaffen do The Hollywood Reporter escreveu: “É um desempenho de

liderança imponente de Jack Nicholson que o coloca em uma liga sublime por si

só”. Paul Clinton da CNN.com escreveu: “About Schmidt é, sem dúvida, um dos

melhores filmes do ano. Se você não se sente profundamente tocado por este

filme, verifique seu pulso”. No Oscar 2003, Nicholson e Bates foram indicados

por suas atuações como Melhor Ator e Melhor Atriz em um Papel Coadjuvante. O

filme encontrou mais sucesso no 60º Globo de Ouro, ganhando os prêmios de

Melhor Roteiro - Filme e Melhor Performance de um Ator em Filme - Drama. Ao

aceitar seu prêmio, Nicholson declarou: “Estou um pouco surpreso. Pensei que

fizemos uma comédia”. Também da seleção oficial no Festival

de Cannes de 2002. About Schmidt foi lançado em DVD e VHS em 3 de junho

de 2003. Foi lançado em Blu-ray pela primeira vez em 3 de fevereiro de 2015.

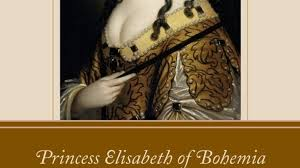

Na

modernidade contemporânea, em sua introdução à tradução inglesa da

correspondência entre René Descartes e Elisabeth Simmern van Pallandt, princesa

da Boêmia, nasceu em 26 de dezembro de 1618 em Heidelberg, em uma família

protestante. Em 1628, Elisabeth passa a viver com seus pais em Haia. A Holanda

compartilhava uma variedade de artistas, filósofos, cientistas e demais

intelectuais, além de indivíduos das mais diversas formas de orientações

religiosas, incluindo católicos, calvinistas e judeus, funcionando como uma

espécie de refúgio para aqueles que temiam perseguições políticas em outras

localidades da Europa. Embora Elisabeth tenha recebido em 1633 uma proposta do

rei Wladislav da Polônia, jamais se casou. Recusou tão logo descobriu que os

estados poloneses, mas não o rei em si, somente a aceitariam caso ela

concordasse em se converter ao catolicismo. De todo modo, ainda que disposta a

casar desde que pudesse resguardar sua fé, os assuntos teóricos e políticos

parecem ter ocupado seu tempo social e seu interesse. Em 1634, com dezesseis

anos, Elisabeth organizou uma discussão na história social da filosofia entre Descartes e John Dury, ministro

protestante escocês, a respeito do tema da verdade. Os dois possuíam

orientações teóricas e religiosas opostas: o primeiro, um católico que pretendia

encontrar a verdade na Matemática e o segundo, um protestante que defendia ser

possível encontrá-la nas Escrituras. Elisabeth está interessada em sanar

algumas dúvidas a respeito da questão sobre interação mente-corpo. Ela havia lido suas Meditações

de Descartes, e conseguiu contato epistolar com ele através de Pollot. Rapidamente,

os temas saíram da consideração de um problema matemático, ainda em 1644, para

sua saúde debilitada. Em 8 de julho de 1644, segundo a classificação da edição

de Shapiro, faz referência a carta perdida de Elisabeth, na qual o informa

indisposição no estômago.

Elisabeth

da Bohemia é uma filósofa do início do Período Moderno. Nascida em família real

e calvinista, afetada pelos conflitos religiosos e políticos que conflagram na

Europa nesse período, Elisabeth compartilhou cartas com o círculo intelectual

vinculado à sua família e ao ambiente social de Haia, uma das cidades em que

habitou. O traço filosófico de seu pensamento aparece na correspondência que

manteve com René Descartes. Ela passou a ser reconhecida como filósofa há

poucos anos, devido ao trabalho intenso de algumas filósofas e historiadoras

contemporâneas da filosofia, especialmente Lisa Shapiro, Sabrina Ebbersmeyer e

Lilli Alanen, que se dedicaram ao legado de Elisabeth, bem como à tarefa de

resgate das mulheres na história da filosofia. Elisabeth da Bohemia manteve com

René Descartes uma correspondência entre 1643 e 1649, que foi chamada por

Antônia Lolordo de Oitavas Objeções e Respostas. Descartes dedica a

Elisabeth sua obra de maturidade metafísica, Princípios da Filosofia

Primeira (1644), e redige o Tratado das Paixões da Alma (1649) como

resultado inconteste da busca por respostas consistentes às questões oferecidas

por ela, no plano abstrato das emoções após sua leitura das Meditações

Metafísicas (1641). Embora pudesse parecer, esta não é uma informação

secundária, posto que justo o ensaio Paixões da Alma não “existiria sem

a interlocução com Elisabeth” e quanto a isso, há discussão ainda precária na

literatura.

A

dedicatória ocupa a troca epistolar e marca a virada prática, de ordem

conceitual, que lhe é constitutiva. Elisabeth da Bohemia é a única expressão

filosófica que realmente influencia Descartes na troca epistolar. Após a

resposta de Elisabeth em agosto de 1644, Descartes só volta a entrar em contato

com ela no ano seguinte, em maio de 1645, alegando ter se perdido em sua

solidão e não ter obtido notícias de que Elisabeth havia passado um longo tempo

doente. A partir deste evento, considerado nesta mesma carta, Descartes passará

a fornecer conselhos médicos para Elisabeth, inaugurando toda uma patologia e

uma terapêutica muito próxima daquela que ele parece ter aplicado a si mesmo.

Não nos deteremos, ainda, no conteúdo destas ciências; pois nos interessa pontuar

exatamente qual a doença de Elisabeth e quais suas causas do ponto de vista de

sua biografia. Descartes demonstra-se inicialmente perplexo com o fato de um

espírito tão virtuoso – no sentido materialista da expressão, quer dizer,

virtude entendida como potência e não como categoria moral – esteja alojado num

corpo tão frágil. Ao tentar detectar as possíveis causas de sua indisposição,

Descartes usa a expressão “inimigos domésticos” para classificá-las. Ao

contrário dos médicos com os quais Elisabeth se consultou, sua família vivia na

condição de exilada em Haia, recebendo dinheiro através de outro parente, a

saber, Charles I, rei do território que compreendia à Inglaterra, Escócia e

Irlanda de 1625 até sua decapitação ocorrida em 1649. Este enfrentava, à época

da correspondência, a sanguinolenta Guerra Civil Inglesa (1642-1649), o que contribuiu

para instaurar uma espécie de terror, primus inter pares, mas, sobretudo de crise financeira entre os familiares mais

próximos de Elisabeth.

A campanha que liderava dependia diretamente de taxação da população. Como estas taxas eram feitas através de atos parlamentares e como o parlamento foi dissolvido e logo depois se voltou contra ele, Charles I tentou em vão impor ele mesmo estas taxas. Assim, se viu sem recursos para continuar sua campanha e para manter financeiramente seus familiares. Este conflito se estendeu para seu descendente, Charles II, que em 1649, já na Escócia, perdeu uma batalha para Cromwell. Somente dois anos depois da morte de Cromwell 68 Carta a Elisabeth de 18 de maio de 1645, em 1658, isto é, em 1660, Charles II pôde restaurar a monarquia na Inglaterra e assumir o trono de rei. Cabe acrescentar que dois dos irmãos de Elisabeth, Rupert e Maurice, lutaram na guerra ao lado de seu tio, o que era mais um motivo para endossar suas preocupações, não só familiares, mas política. Além da crise econômica e de sua posição política insegura, Elisabeth desempenhava uma série de funções políticas, as quais ocupavam seu tempo, que são provavelmente as atividades “irritantes” de que reclamava em 24 de maio de 1645. Assim, por exemplo, em 1640 ela se correspondia com Thomas Roe, que negociava a soltura da prisão de seus dois irmãos, exilados, nesta condição devido ao término trágico da guerra. Todas estas circunstâncias externas contribuíam para gerar o quadro de melancolia de Elisabeth. Existem pelo menos dois momentos, no bloco das cartas médicas, em que a melancolia surge como tema: nos dois casos por Elisabeth. Em 22 de junho de 1645, ela confessa ainda que as cartas de René Descartes servem “sempre como remédio para a melancolia”; e, na mesma, um pouco mais adiante, confessa ser necessário empregar sua mente com cuidado durante a ingestão das águas de Spa sob pena de tornar seu estado ainda mais melancólico.

A

melancolia aparece, na correspondência integral, em mais dois momentos,

desta vez da parte de Descartes. Em sua carta de novembro de 1646, já no

segundo bloco das cartas médicas, Descartes, ao comentar rapidamente o poder de

alguns remédios corporais, afirma que tanto o ácido quanto o ferro das águas de

Spa servem para contrair o baço e dissipar a melancolia. Em todas estas

menções, a melancolia parece se referir ao mesmo estado espiritual: trata-se de

uma espécie de tristeza prolongada. Lisa Shapiro contrapõe o caráter privado

destas epístolas ao intento público das cartas trocadas entre Descartes e

outros interlocutores, de algumas poucas filósofas de seu tempo e, por último,

do próprio cânone da correspondência filosófica. Basta lembrarmos das Objeções

& Respostas e dos inúmeros prefácios de obras cartesianas que são também

cartas públicas: Carta-dedicatória e Carta-Prefácio dos Princípios da

Filosofia, Carta aos senhores Deão e Doutores da Sagrada faculdade de

teologia de Paris que antecedem as Meditações e até mesmo as cartas

enviadas por um anônimo, como as respostas cartesianas subsequentes, que

prefaciam as Paixões da Alma. Shapiro remonta a Mary Astell e a

Margareth Cavendish: a publica, em 1695, sua carta a John Norris sobre o amor

de Deus; ao passo que a segunda, em 1664, lança suas Cartas Filosóficas

– que, embora fictícias, se apropriam do gênero de modo a dissipar as

fronteiras do ponto de vista histórico e social entre o que se entende por

correspondência pública e privada. Isto quer dizer que As Cartas

de Platão, Sêneca e Cícero, de aspecto mais amplo, também de registro

histórico foram documentos socialmente públicos. Este é o espírito da coisa.

Em

contrapartida, as cartas de Elisabeth a Descartes só se tornaram disponíveis

tardiamente, em 1879, por iniciativa de Foucher de Careil. Mesmo Clerselier,

primeiro Editor póstumo de Descartes, ao publicar, entre os anos de 1657 e

1667, o volume integral de suas cartas, não pôde oferecer também as respectivas

respostas de Elisabeth. Isto parece ter se dado por opção da própria: logo após

a morte de Descartes, Chanut envia uma carta a Elisabeth na qual menciona ter

encontrado suas cartas em seu conjunto de papéis. Não temos a resposta de

Elisabeth, mas sabemos, pela carta seguinte de Chanut, que seu desejo era de

que as cartas lhe fossem reenviadas tal como foram encontradas. Chanut a

obedece, mas não deixa de insistir no fato de que seria de extremo interesse

público conhecer as discussões de ambos, pois acreditava que, no futuro, a

filosofia cartesiana seria aceita como verdadeira por todos. Ele também

demonstra certa curiosidade no conteúdo específico das cartas; pois, embora já

conhecesse algumas, a saber, aquelas que Descartes enviou, sem pedir

autorização prévia a Elisabeth, a ele e a Rainha Cristina, gostaria de poder

conhecer melhor aquela que foi classificada por Descartes “como a única que

compreendeu a totalidade de sua filosofia”. As razões para este cuidado com sua

correspondência, da parte de Elisabeth, parecem ser o fato de que continham

informações muito particulares sobre sua vida e sua conduta: desde sua

insatisfação com a conversão do irmão ao catolicismo à suas frequentes

indisposições físicas e mentais. Estas últimas motivam as discussões médicas

das cartas; e será preciso esboçar, alguns dados biográficos de Elisabeth que

auxiliarão a traçar seu quadro clínico.

Alguns

argutos estudiosos conservadores argumentam que pode ter sido escrita em 45 d.

C., conquanto outros acreditam que fora escrita em 62 d. C. Há ainda datas mais

recentes baseadas no fato social de que na epístola o autor não faz nenhuma

menção do problema da admissão de gentios na Igreja. Posto que é reconhecido

que Tiago estava profundamente preocupado com esta questão em uma época

posterior. Esses que propõem uma data posterior ressaltam as doutrinas

evangélicas contidas nessa carta como sendo para uma Igreja que está dando seus

primeiros passos na fé. O que favorece a tese de uma datação posterior às

cartas de gálatas aos Romanos, nas quais se tratou de assuntos doutrinários

fundamentais. Entretanto, o aspecto-chave não é a exatidão histórica, mas o

período. Se, como indicam os relatos históricos extrabíblicos, Tiago foi

martirizado em 63 d. C., a epístola claramente foi escrita antes dessa data. A

aplicação simbólica do autor se refere provavelmente aos judeus que aceitaram

Jesus como Messias e Salvador através da pregação do Evangelho. Tiago dirige

sua epístola “às doze tribos dispersas entre as nações” (1:1). No contexto

judaico, o termo “doze tribos” designa Israel em sua história social. O termo

dispersão usado pode fazer alusão etnográfica às primeiras perseguições

sofridas pela Igreja que levaram os convertidos a Jesus Cristo a se espalharem

por diversas regiões palestinas, e extra-palestinas, em alusão “entre as

nações”. Tiago, ao usar tal construção, poderia ter em mente todo “Israel

Espiritual” que abrange os diversos fiéis a Jesus Cristo em diversas etnias,

culturas, e regiões circunvizinhas. O “Israel espiritual” existe e refere-se

aos Judeus que confiaram em Jesus como o seu Messias.

A

gestão real de cargos está registrada no Latim sobre as formas gestio,

gestiōnis. A classificação de cargos é o elemento social básico da

administração de pessoal. Dela depende o sistema de remuneração, a seleção

inicial, a orientação a imprimir ao treinamento dos funcionários, o regime de

promoções e transferências. Fornece uma terminologia universal que facilita o

tratamento de todos os assuntos referentes ao funcionalismo, inclusive a

elaboração orçamentária, e constitui auxílio poderoso às funções de organização

e direção. Associa-se a um gesto, identificado no latim gestus. Neste contexto

social vinculado ao que foi realizado. Mas pode ser uma simples expressão

emocional de comando. E com a raiz no verbo gerere, sobre a ideia de

fazer ou empreender algo que ocorre de forma relacional. Vale lembrar que gestação

ou gesta são termos com a mesma raiz lexical. Não é no campo empresarial

que esta palavra é usada com mais frequência. Eles sabem o que fazem. Na vida

social distribuímos nosso tempo em três dimensões para o trabalho, para

reposição de energia e lazer fora do trabalho. Este esquema individual e

coletivo pode ter muitas variantes e aspectos, consequentemente, é determinante

a necessidade de gestão do tempo. Inseparáveis do processo de civilização

humana, mas distintos no plano abstrato das ideias e do pensamento social, são

os processos especiais de conformação originários da civilização que concorrem

de tribo para tribo, de nação para nação, de unidade de subsistência para

unidade de subsistência, diferem em função das particularidades históricas de

seu destino social.

Na retórica, parrésia é descrita como franqueza, confiança ou ousadia para falar em público. A palavra grega (παρρησία) é frequentemente usada para descrever certos diálogos atribuídos a Jesus Cristo no Novo Testamento. Assumindo o preceito de que a atividade intelectual passa pela problematização das verdades como desdobramento e instituição das políticas de identidade, o que afirmamos é a necessidade imediata de pensarmos uma linha de fuga contra os processos de assujeitamento presentes na sociedade. No sistema cultural é básica a distinção entre indivíduo e pessoa como duas formas de conceber o universo social e nele agir. Um dos denominadores comuns de espaço e lugar praticado, porém, é a separação ou diferenciação social, quando se estabelecem as posições das pessoas no sistema social. As noções de indivíduo e de pessoa são fundamentais na análise socioantropológica. A noção de pessoa surgiu claramente com a antropologia de Marcel Mauss (2003), sendo progressivamente individualizada até abstrairmos à ideia concreta da pessoa como “ser psicológico” e altamente individualizado. A ideia de Mauss de que a pessoa era de fato um ponto de encontro entre a noção de indivíduo psicológico e uma unidade social. Mas é importante observar que, para ele, a noção de pessoa desembocava na ideia de indivíduo. A noção de indivíduo é também social. Em seguida, deseja revelar que a noção de indivíduo pode ser posta em contraste com a ideia de pessoa que exprime outro aspecto individual da realidade. As duas noções permitem introduzir na análise sociológica o dinamismo necessário para poder revelar a relação dialética no âmbito do universo social.

É

aquilo que é tomado em sua reflexividade e, decerto, empiricamente elaborado

por alguma entidade, de modo que ela possa tomar uma posição lógica ou criar

uma perspectiva de interpretação. Mas no plano global, é variado o

desenvolvimento dos processos de civilização, assim como de cada figuração dos

modelos de civilização. O conceito de caráter nacional pode ter valia como

instrumento de pesquisa social para a constituição de uma análise crítica no

âmbito da teoria da civilização. Analogamente, é variado o desenvolvimento dos

processos especiais de civilização, assim como de cada figuração, como veremos

en passant, sobre dois modelos pragmáticos de civilização. Estes últimos

encontram uma de suas expressões mais prementes no habitus social comum dos

indivíduos que formam uma tribo ou Estado. Eles são herdeiros não só de uma

linguagem específica, mas também de um modelo crível específico de civilização

e, portanto, de formas específicas de autorregularão, que eles absorvem

mediante o aprendizado de uma linguagem comum e nas quais, então, se encontram:

no caráter comum do habitus social, da sensibilidade e do comportamento dos

membros de uma tribo ou de um Estado nacional. O conceito de caráter nacional

refere-se precisamente a isso. Ipso facto, ele pode ter valia como instrumento

abstrato de pesquisa no âmbito da teoria da civilização. Dentre os elementos

espirituais comuns aos processos de civilização, assim como contrariamente a

todos os processos sociais de descivilização, destaca-se sua direção contumaz

na vida existencial como produto da realidade humana.

Neste

caso, basta uma seleção de critérios para o direcionamento de processos de

civilização. Em uma investigação de longo alcance, descobre-se que o equilíbrio

entre ambas, e também o equilíbrio entre autocoações e coações das pulsões e o

tipo de assentamento individual das autocoações no curso do processo da

civilização humana, transforma-se no sentido de uma direção específica. As

sociedades urbanas do Ancien Régime referem-se originalmente ao sistema social

e político aristocrático que foi estabelecido na França. Trata-se

principalmente de um regime centralizado e absolutista, em que o poder era

concentrado nas mãos fabulosas do rei. Também se atribui o termo ao modo de

viver característico dos gentios europeus entre os séculos XV e XVIII, isto é,

amparados desde acumulação de riquezas com as invasões marítimas até às

revoluções liberais. Coincidiu politicamente com as monarquias absolutas,

economicamente com o capitalismo social, e socialmente com a sociedade de

ordens. As estruturas sociais e administrativas do Antigo Regime foram

resultado de anos de imaginação política liberal, atos públicos legislativos,

conflitos e guerras internas, quando tais circunstâncias permaneceram como uma

espécie de mistura difusa de privilégios e disparidades históricas. Embora sua

utilização seja coetânea à Revolução Francesa, o maior responsável pela fixação

da expressão Ancien Régime na literatura foi Alexis de Tocqueville, autor do

ensaio L`Ancien Régime et la Révolution (1856), que indica precisamente

que “a Revolução Francesa batizou aquilo que aboliu”. Desde o ponto de vista

abstrato do conservantismo, o termo Antigo Regime carregava uma certa nostalgia

de “paraíso perdido”. Talleyrand-Périgord que ocupou o cargo político de

Ministro dos Negócios Estrangeiros em quatro gestões e de primeiro

Primeiro-Ministro em 1815, sob Luís XVIII depois da restauração francesa,

chegou a dizer que “os que não conheceram o Antigo Regime nunca poderão saber o

que era a doçura de viver”.

Bibliografia

Geral Consultada.

GAY, Peter, A Experiência Burguesa da Rainha Vitória a Freud: A Educação dos Sentidos. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1988; FEUERBACH, Anselm von, Kaspar Hauser. Un Delitto Esemplare Contro l`Anima. 2ª edizione. Milão: Editore Adelphi, 1996; SILVA, Marcos Paulo do Nascimento, A Problemática do Mal em O Mal-Estar na Civilização. Dissertação de Mestrado. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Filosofia. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2004; BECKER, Howard, Falando da Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2009; CONSTANTINO, Maria Julia Évora, Trailer do Filme Psicose, para Além do Marketing Cinematográfico. Dissertação de Mestrado em Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2014; ELIOT, Marc, Nicholson, A Biografia. Barueri, São Paulo: Novo Século Editora, 2015; OLIVEIRA JÚNIOR, Luiz Carlos Gonçalves, Vertigo, a Teoria Artística de Alfred Hitchcock e seus Desdobramentos no Cinema Moderno. Tese de Doutorado. Escola de Comunicações e Artes. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015; MERENCIANO, Levi Henrique, Cinema Hollywoodiano no século XXI: O Ritmo em Abordagem Semiótica e os Filmes mais vistos em 2001 a 2010. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Faculdade de Ciências e Letras. Araraquara: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2015; RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza, Do Inimaginável: Cinema, Direitos Humanos, Cosmopoéticas. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual - Doutorado. Faculdade de Artes Visuais. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2016; BERGSTEIN, Laís Gomes, O Tempo do Consumidor nas Relações de Consumo: Pela Superação do Menosprezo Planejado nos Mercados. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Direito. Faculdade de Direito. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018; DJIKOLDIGAM, Mbaidiguim, A Problemática da Representação Política na Filosofia Política de Thomas Hobbes. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2023; WOLTON, Dominique, Comunicar é Negociar. Porto Alegre: Editora Sulina, 2023; entre outros.

Nenhum comentário:

Postar um comentário